|

| "आँकड़ों की व्याख्या" (Interpretation of Data), UGC NET/JRF,PAPER I,UNIT VII,POINT IV, bhagwat darshan sooraj krishna shastri. Solved question paper. |

"आँकड़ों की व्याख्या" (Interpretation of Data)

"आँकड़ों की व्याख्या" (Interpretation of Data) एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा संकलित और विश्लेषित आँकड़ों (Data) से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह किसी भी शोध, सर्वेक्षण, नीति-निर्माण, व्यापारिक विश्लेषण या सामाजिक अध्ययन की निर्णायक कड़ी होती है। इसमें केवल आँकड़ों की गणना नहीं, बल्कि उसके निहितार्थ को समझना और प्रस्तुत करना शामिल होता है।

1. आँकड़ों की व्याख्या का उद्देश्य:

- आँकड़ों के माध्यम से छिपी हुई प्रवृत्तियों को उजागर करना

- विभिन्न घटनाओं या कारकों के बीच संबंधों को समझना

- किसी परिकल्पना की पुष्टि या खंडन करना

- निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना

- भविष्यवाणी (Forecasting) करना

2. आँकड़ों की व्याख्या की प्रक्रिया:

(क) आंकड़ों का वर्गीकरण (Classification):

डेटा को सार्थक वर्गों या समूहों में बाँटते हैं ताकि उसकी व्याख्या सरल हो सके।

(ख) आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण (Presentation):

टेबल, ग्राफ, चार्ट, बार-डायग्राम, पाई-चार्ट आदि के माध्यम से आँकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) आंकड़ों का विश्लेषण (Analysis):

औसत (Mean, Median, Mode), प्रसरण (Range, Standard Deviation), सहसंबंध (Correlation), प्रतिगमन (Regression) आदि उपायों का उपयोग कर आँकड़ों में छिपी जानकारी निकाली जाती है।

(घ) निष्कर्ष निकालना (Drawing Inferences):

प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि आँकड़े क्या संकेत कर रहे हैं।

3. आँकड़ों की व्याख्या के प्रकार:

| प्रकार | विवरण |

|---|---|

| वर्णनात्मक व्याख्या | केवल आँकड़ों के स्वरूप को बताना, जैसे औसत, वितरण आदि। |

| तुलनात्मक व्याख्या | विभिन्न समूहों या समयों के आँकड़ों की तुलना करना। |

| कारणात्मक व्याख्या | दो या अधिक चरों के बीच कारण-प्रभाव संबंध को समझना। |

| पूर्वानुमान व्याख्या | आँकड़ों के आधार पर भविष्य की घटनाओं की संभावना बताना। |

4. व्याख्या करते समय ध्यान देने योग्य बातें:

- आँकड़ों की विश्वसनीयता (Reliability) और प्रामाणिकता (Authenticity)

- नमूना आकार (Sample Size) का उपयुक्त चयन

- सांख्यिकीय विधियों का सही प्रयोग

- पूर्वग्रह (Bias) से बचाव

- प्रासंगिक सन्दर्भ की समझ

- प्रस्तुति की स्पष्टता और पारदर्शिता

5. उदाहरण:

उदाहरण 1: यदि किसी सर्वेक्षण में 1000 लोगों में से 600 लोगों ने कहा कि वे मोबाइल से समाचार पढ़ते हैं, तो उसका वर्णनात्मक निष्कर्ष यह हो सकता है कि –

"60% लोग मोबाइल को समाचार प्राप्ति का प्राथमिक साधन मानते हैं।"

उदाहरण 2: यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान एक राज्य में बेरोज़गारी दर घट रही है और शिक्षा स्तर बढ़ रहा है, तो व्याख्या हो सकती है:

"शिक्षा स्तर में सुधार के साथ बेरोज़गारी में कमी का एक सकारात्मक सहसंबंध देखा गया है।"

नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई भी विषय हो सकते हैं या कोई नया विषय भी हो सकता है:

- शिक्षा – जैसे प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर, बालिकाओं की शिक्षा, साक्षरता दर

- स्वास्थ्य – जैसे शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण दर, अस्पतालों की उपलब्धता

- कृषि – जैसे उत्पादन के आँकड़े, किसानों की आमदनी, फसल विविधता

- जनसंख्या – जैसे वृद्धि दर, शहरीकरण, लिंगानुपात

- पर्यावरण – जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण स्तर, वर्षा के आँकड़े

- अर्थव्यवस्था – जैसे GDP, बेरोज़गारी दर, मुद्रास्फीति

- राजनीति/चुनाव – जैसे मतदाता प्रतिशत, सीटों की संख्या, दलों का प्रदर्शन

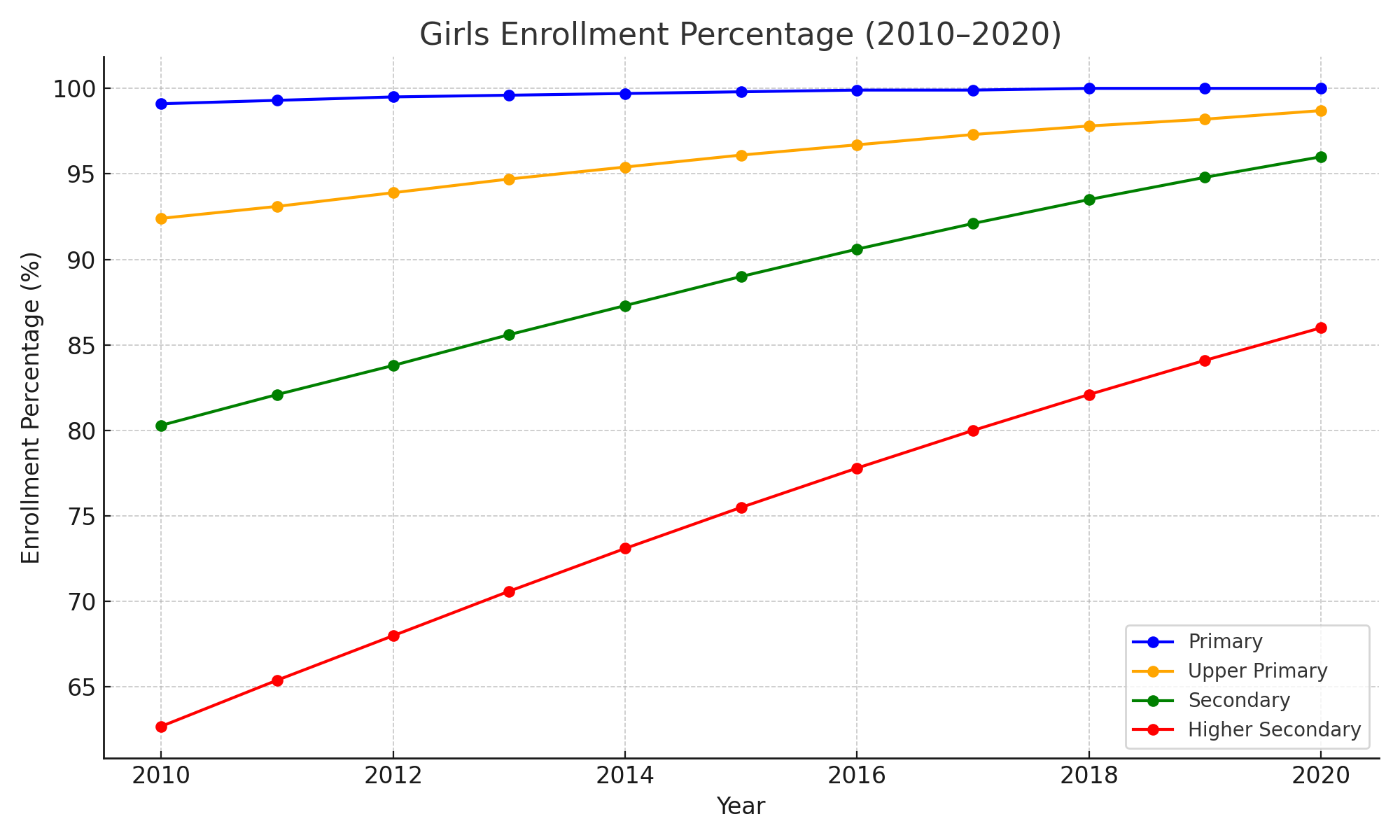

आइए हम शिक्षा क्षेत्र में आँकड़ों की व्याख्या विस्तार से करें, विशेषकर बालिकाओं के नामांकन (Enrollment of Girls in Education) पर।

विषय: बालिका शिक्षा में नामांकन – आँकड़ों की व्याख्या

1. पृष्ठभूमि (Background):

भारत में लंबे समय तक लैंगिक असमानता के कारण बालिकाओं की शिक्षा उपेक्षित रही। किंतु पिछले कुछ दशकों में सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से स्थिति में सुधार हुआ है। इस सुधार को समझने के लिए हमें आँकड़ों की सहायता लेनी होती है।

2. आँकड़े: (उदाहरणार्थ)

मान लीजिए कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2010 से 2020 तक एक सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण के अनुसार:

| वर्ष | प्राथमिक स्तर (1-5) | उच्च प्राथमिक (6-8) | माध्यमिक (9-10) | उच्चतर माध्यमिक (11-12) |

|---|---|---|---|---|

| 2010 | 85% | 65% | 45% | 25% |

| 2015 | 92% | 75% | 55% | 35% |

| 2020 | 96% | 82% | 68% | 52% |

3. आँकड़ों की व्याख्या:

(क) प्राथमिक स्तर:

2010 में ही 85% बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा से जुड़ चुकी थीं। 2020 तक यह 96% हो गया – इसका अर्थ है कि लगभग सभी बालिकाएँ स्कूल तक पहुँच रही हैं। यह सर्वशिक्षा अभियान जैसी योजनाओं की सफलता दर्शाता है।

(ख) उच्च प्राथमिक स्तर:

2010 में जहाँ यह दर 65% थी, वहीं 2020 में 82% तक पहुँच गई। यह दिखाता है कि प्राथमिक स्तर के बाद ड्रॉपआउट दर कम हुई है।

(ग) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर:

इन्हीं स्तरों पर अधिक गिरावट देखी जाती है। 2010 में केवल 25% बालिकाएँ 11वीं-12वीं तक पहुँचती थीं। परंतु 2020 में यह 52% तक पहुँच गई। यह वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में रास्ता खुलता है।

4. निष्कर्ष:

- बालिकाओं के नामांकन में निरंतर वृद्धि हो रही है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

- सरकारी योजनाओं जैसे – "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", मध्याह्न भोजन योजना, बालिका छात्रवृत्ति योजना आदि का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- फिर भी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट चिंता का विषय है।

5. सुझाव:

- किशोरावस्था की आवश्यकताओं को समझते हुए स्कूलों में स्वच्छ शौचालय, सैनिटरी सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ।

- आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति योजनाएँ बढ़ाई जाएँ।

- स्थानीय स्तर पर बालिका शिक्षा को सामाजिक आंदोलन बनाया जाए।

- माता-पिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ।

|

| Girls Enrollment Percentage (2010–2020) chart. |

6. निष्कर्ष (Conclusion):

आँकड़ों की व्याख्या एक वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया है जो शुष्क आँकड़ों को अर्थपूर्ण विचारों और निर्णयों में रूपांतरित करती है। यह किसी भी नीति, शोध या रणनीति की रीढ़ है। आँकड़ों की गहराई से व्याख्या ही हमें यथार्थ की समझ प्रदान करती है।